こんにちは、しらうめねずです。

この記事では、アンティーク着物をリメイクして京袋帯(リバーシブル仕様)を作ったときの過程を紹介しています。

- 昼夜帯や京袋帯、半幅帯を作りたい

- アンティーク着物や反物をリメイクして何か作りたい

古着をリメイクして京袋帯を作ろう!

以前、アンティーク着物ショップで素敵な夏銘仙を買いました。

購入時、汚れもほつれもなく、安く変えて最高~!と思っていたのですが、帰ってからいざ着てみると、着ているうちに布が裂けまくり、とても着られない状態に・・・

布が相当弱っていたみたいです・・・

とはいえ柄が本当に可愛いので捨てることなどできず、リメイクのために取っておいてました。

ミニバッグを作ったりもしたのですが、まだまだ布もたくさん残っていましたし、着物として身につけたい!と思っていましたので、今回京袋帯を作ることにしました。

京袋帯については別記事で解説しています

京袋帯は表地と裏地が袋状に縫われている帯ですので、表地と裏地を縫い合わせるだけで簡単に作れます。

以前半幅帯は作ったことあるのですが、幅の長さが違うだけで構造や作り方は全く同じですので、その時のことを思い出しながら作りました。

逆に、半分の幅のサイズで作れば半幅帯になります。

自分で帯を作ってみたい方は是非ご覧ください!

必要材料

- 表布(今回はアンティーク着物を解いたもの。身頃1枚と片袖分。380㎝程度)

- 裏布(今回は着物用の反物。380㎝程度)

- 接着芯(帯芯でも可。お好みで)

- ミシン糸・手縫い糸

- ミシン(手縫いでも作れます。)

- アイロン

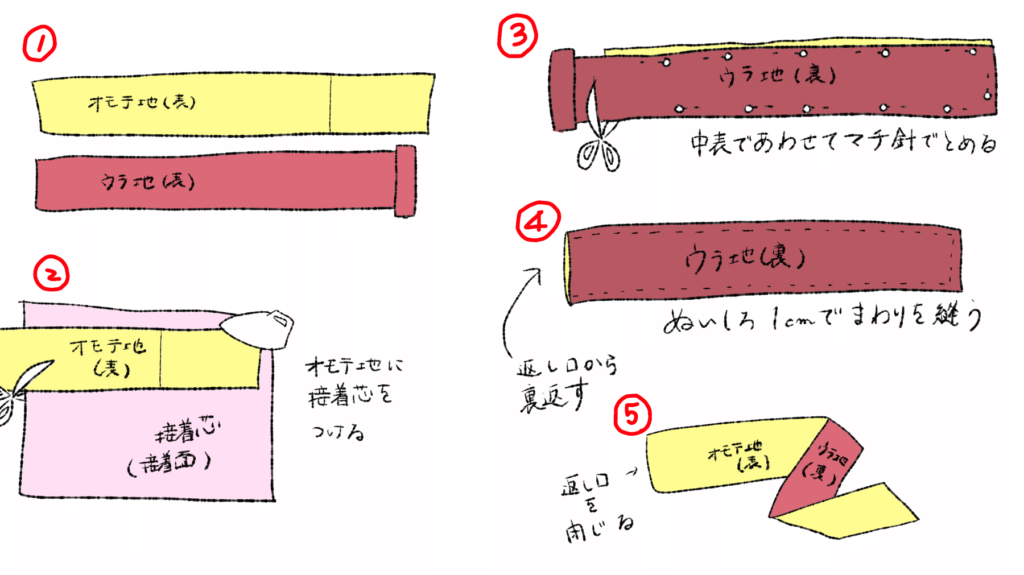

作成過程の図

作成手順

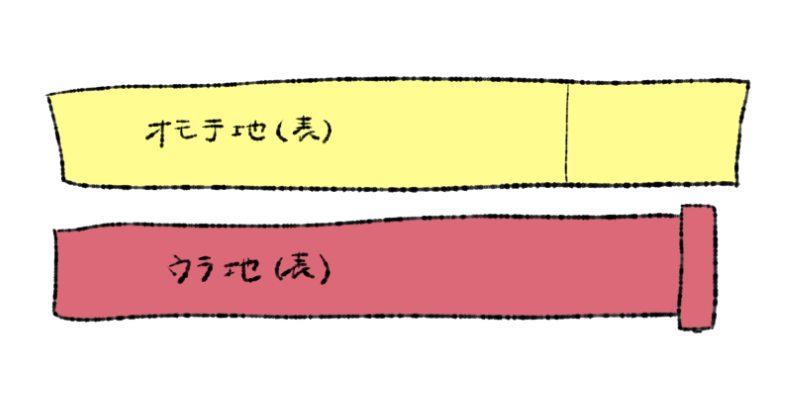

➀布を準備する

まずは、布を準備します。

今回使う布は3種類で、表地、裏地、接着芯です。

反物を使っているので横幅はそのままで、長さは380㎝にしました。

手持ちの昼夜帯が380㎝だったので合わせました。

京袋帯の長さは360㎝の方が一般的だと思います。

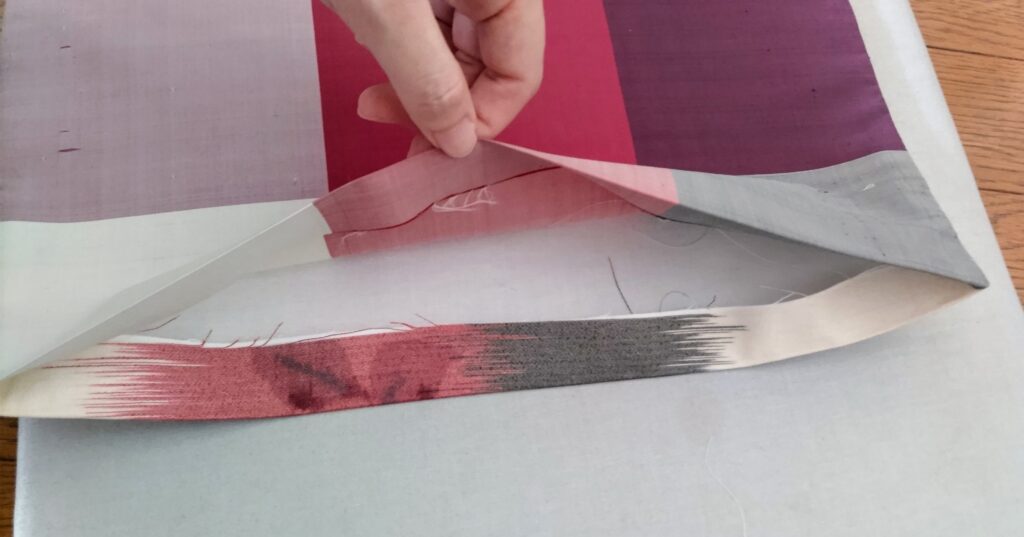

表地はところどころ裂けてて着られなくなったアンティーク着物を解いて使います。

長さが少し足りなかったので袖の部分と見ごろの部分を縫い合わせてツギます。

中表になるように合わせたら1㎝程度縫い代をとってまっすぐ縫います。

縫えたら縫い代を割り、しっかりとアイロンで押さえます。

表から見るとこのような感じに。柄ゆきのおかげでそこまで目立たずに済みました。

今回長さに余裕が無かったのでしませんでしたが、位置を調整したらもっと違和感なくツゲたかもしれません。

ツぐ場所も帯をしめた時に表に出てこない位置に調整すると良いです。

②表地に接着芯を貼る

表地が痛んでいて、ちょっとひっかけると裂け目がどんどん広がっていく有様ですので、接着芯を貼って補強します。

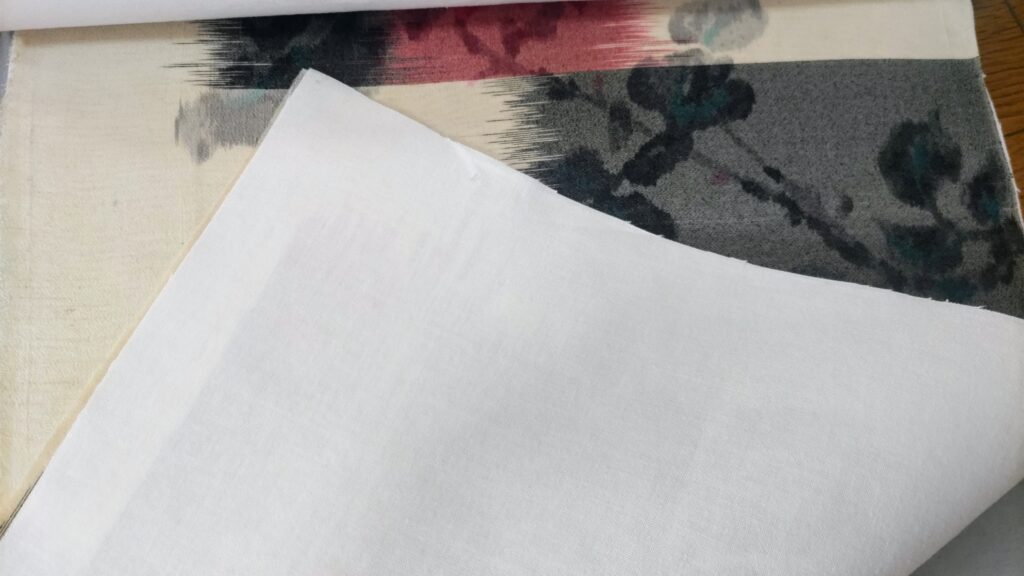

今回使った接着芯は布タイプの厚手のものです。

実際に使ったのとは違うけど、こういう感じの |

不織布タイプのもので半幅帯を作ったことがありますが、不織布のものよりしなやかなので綺麗に仕上がる気がします。

帯芯は帯用の芯地が良い?接着芯が良い?

自分で帯を作る時、帯芯をどうするか結構迷うと思います。

帯用の芯地を買ってつけたり、接着芯を貼ったりといろいろ方法があります。

帯用の芯地の方が、専用のものですので耐久力も強く、長さがあってツグ必要が無いので綺麗に仕上がります。

一方、接着芯は値段も優しくて手に入りやすく、布に貼り付けてしまえば縫いこむ必要が無いので扱いが簡単というメリットがあります。

自分の使いたい布の状態や仕上がりがどのくらいの硬さがいいか鑑みて選ぶといいと思います。

今回表地が補強しないと使えない状態なので、接着芯を使いました。

柔らかめがいいので他に芯地は使いません。

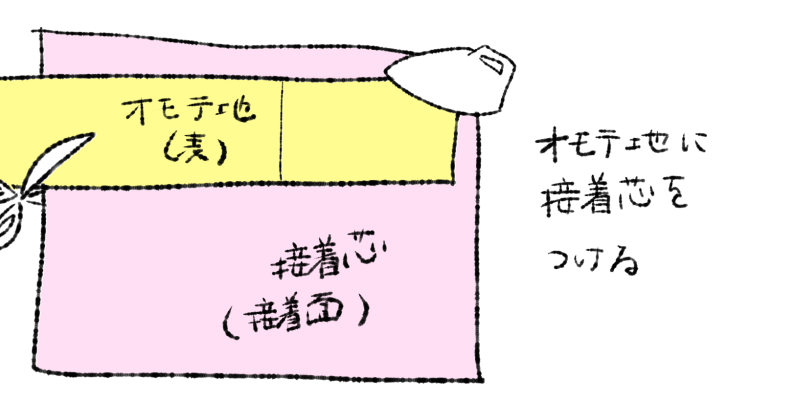

接着芯の貼り方

本来、接着芯は貼りたい布の縫い代をひいた分小さくして、縫い代分残して真ん中に貼るのがセオリーです。

これは縫い代分にまで接着芯を貼ると、裏地と縫い合わせてひっくり返した時に厚くなってダボつくためです。

ただ、今回は表地が弱っていてその補強の意味があるので全面に貼ってしまいます。

全面に貼ると接着芯のサイズを測って裁断する必要がなくなって楽ちんです。

接着芯の接着面を上にし、表地を上に載せます。

このまま表地からアイロンで押さえて接着します。

あとは表地の周りをカットしていけばOKです。

この長さのものを測ってカットするってすごい大変なので、この方法はとっても楽です!!

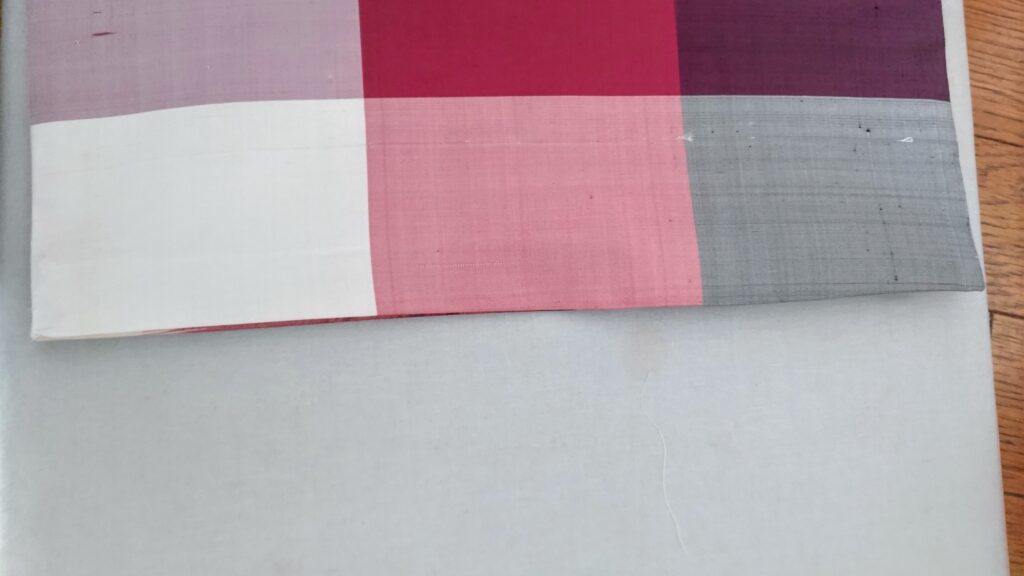

表地全部に接着芯を貼り終えました。

途中、接着芯の長さが足りないところはツいでいます。(そんなに目立たないと思うけど余裕があったら締めた時に隠れる部分にツギを持ってこれると綺麗です。)

おかげでしっかりとした生地になってくれました。

これで安心して縫っていけます。

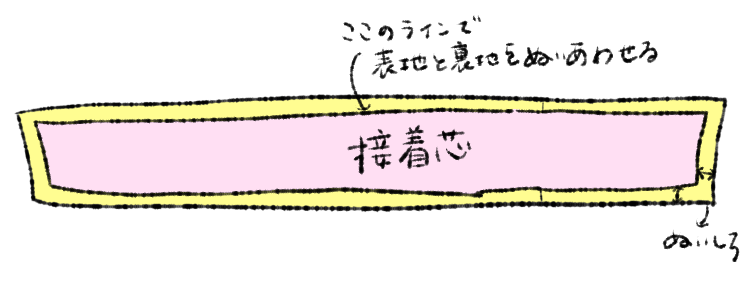

③表地と裏地を縫い合わせる

布の準備が完了したので、表地と裏地を縫い合わせていきます。

今回使う裏地は、せっかくなのでリバーシブルにしようと、銘仙の反物を使います。

以前メルカリで購入したものの放置していた反物です。

普通の生地を使ってももちろんOKです。表地と同じサイズにカットしましょう。

今回は反物で、横幅も同じなのでサイズを測る手間がありません。

結果めちゃくちゃ楽でした。

前に半幅帯を作ったときは、布の裁断が一番大変だった・・・!

反物を端から表裏で合わせて、表地が終わったところで裏地を裁断しておしまいです。

もうすごく楽でした。反物使うと楽に作れますね。

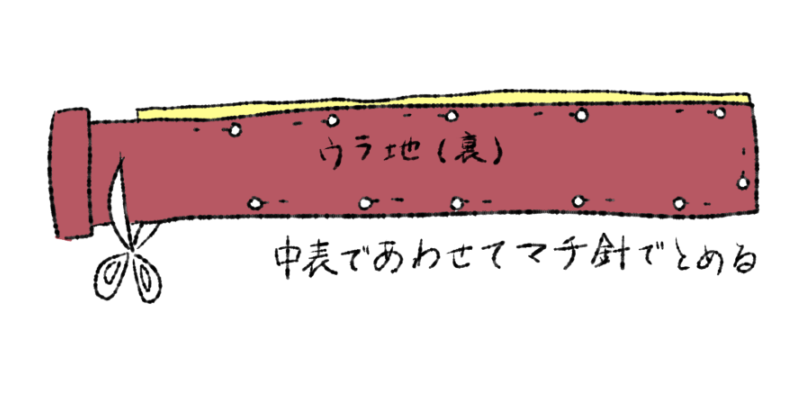

縫うときズレないようにマチ針でとめておきます。

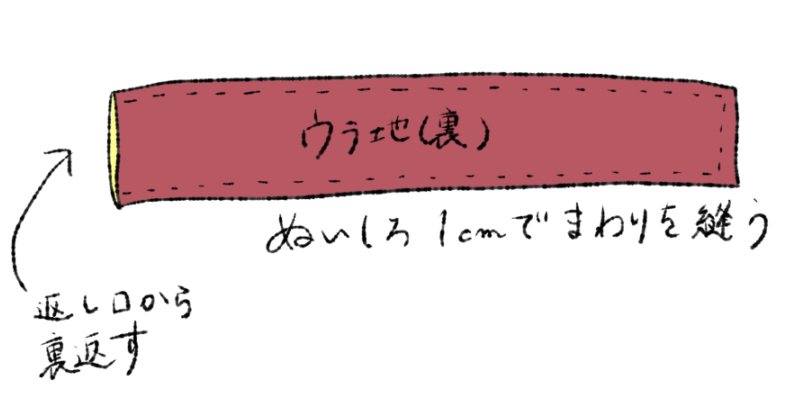

縫い代1㎝程度で、返し口となる端以外をぐるりと縫っていきます。

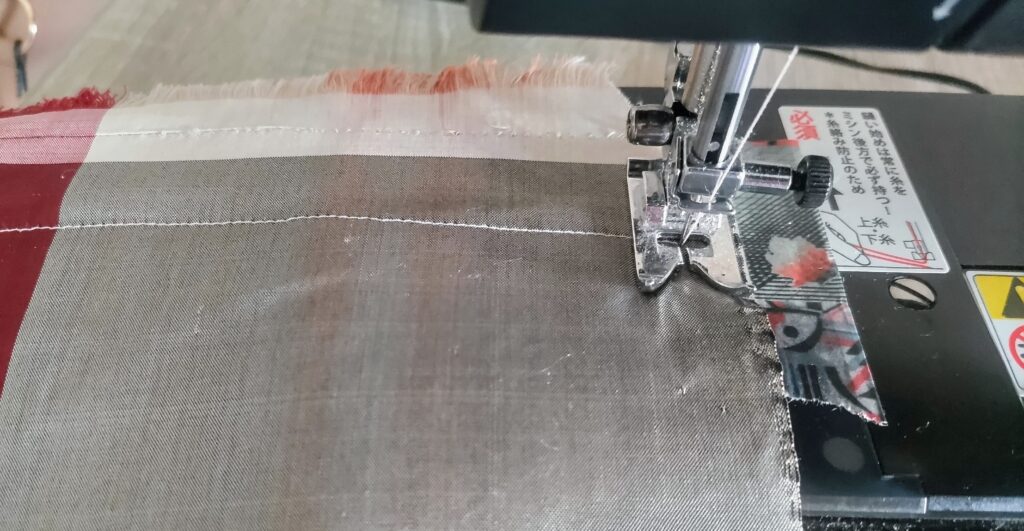

ミシンの針から1㎝の所にマスキングテープを貼り、常に布の端がこのマスキングテープに沿うようにすることで、1㎝の縫い代をとることが出来ます。

ざっくりでいい時はこのやり方が楽ちん!

専用のアイテムもありますよ。

ひたすら縫っていきます。

端は綺麗に直角になるように縫います。

返し口となる端を残して縫い終わりました!

長いので根気のいる作業です

④裏返してアイロンで押さえる

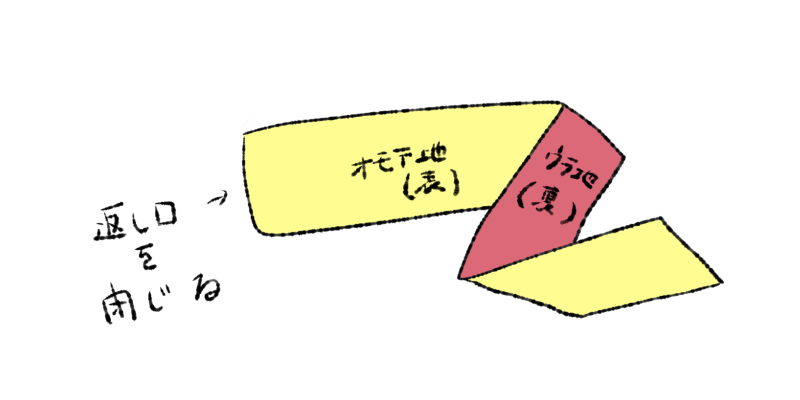

返し口から裏返します。

端の部分は裏返した時綺麗に角になるように、縫い代をナナメに切り落としておきます。

縫っていない端のところから手を突っ込み、反対側の端の部分を掴んで引き出します。

布がほつれたりしないように、少しずつ丁寧に引き抜いて裏返していきます。

京袋帯は幅が広いので引き抜きやすかったです

半幅帯の時は結構大変でした

すべて裏返し終わりました。

表裏の縫い目の所がぷっくり膨らんでしまっていますので、アイロンで丁寧に押さえて綺麗にしていきます。

端から端までアイロンがけが終わりました。

完成まであと少し!

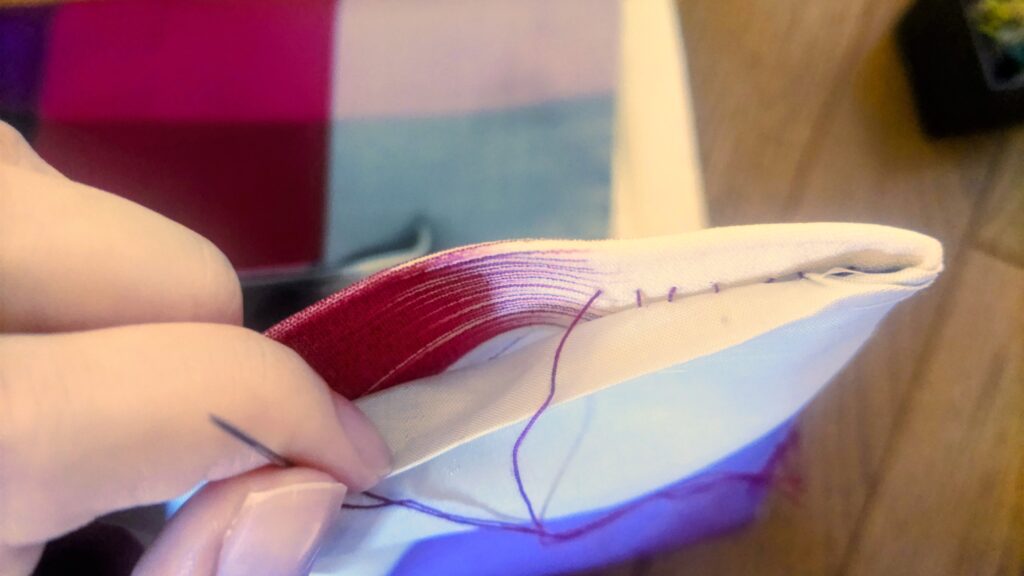

⑤返し口を手縫いで縫い合わせる

最後に返し口の端を整えます。

表裏共に内側に少し折りこみます。

アイロンでしっかりと押さえます。

少し内側の所で、手縫いでコの字に縫っていき返し口を閉じます。

できました。再びアイロンで押さえると綺麗です。

⑥完成

⑦しめてみる

お太鼓で結んでみました。

ほつれたところがお太鼓の所に来てしまいました。

今回、ほつれが多いのと布に余裕が無くて、見える部分にほつれがでないように調整できませんでした。余裕があるときは布のつなぎ目やほつれたり汚れている部分は結んで見える位置に来ないように調整しておくと良いです。

とはいえ反対側をてにしたり、巻き方の調整で目立たない位置に持っていくことはできると思います。

こちらは引き抜き結び。

リバーシブルで昼夜帯でもあるのでこのような使い方も出来ます。

かなりやわらかめの帯ですので、このような結び方のほうが相性よさそうです。

帯の長さも長めの380㎝にしたのでお太鼓より結びやすかったです。(お太鼓の時はちょっと余った。)

長さはやりたい帯結びや体型に合わせて調整してください!

帯にもっと硬さが欲しい時は、帯芯を入れたり、接着芯をもっと厚いものにすればOKです。

おわり

今回、古着と反物を使った結果思った以上に楽に作ることが出来ました。

一番時間かかったのは古着を解く作業でした・・・

昔、半幅帯を作ったときは、測ってまっすぐに裁断して布を繋げて・・・の作業が一番大変で時間がかかりましたので、反物だとそこがカットできて楽ちんでした。

逆に言えば通常の布を使う場合でもそこさえクリアしてしまえばあとはひたすらまっすぐ縫うだけですので、難しさはありません。

帯づくりはとにかく根気の作業で、作業工程自体は非常にシンプルで難しくありませんので、普段裁縫しない方でも作ることが出来ると思います。

「この布で帯を作りたい!」「この着物はもう着られないけどなんとか活用したい!」、そんな時は是非帯づくりに挑戦してみてください!

半幅帯はこの作り方で、幅を半分にするだけでOKです!