こんにちは、しらうめねずです。

この記事では、身丈の短い着物を着る際に活躍する、フリルレースの見せる裾除けを作っています。

- 見せる裾除けを作りたい

- 身丈の短い着物を着たい

- 和洋折衷コーデをしたい

見せる裾除けとは

見せる裾除けとは、本来足首が隠れるまでにする着物の裾を短めに着付けて、あえて襦袢を見せる時に着用するものです。

丈を稼げるので身丈が短くて着れない着物の救済にもなります!

プリーツの見せる裾除けだとホムシュヘムさんのものが人気ですね。

和洋折衷コーデや、身丈の短い着物を着る際に使われることが多いです。

プリーツやレースでできているものが多く、ドレッシーな印象を与えます。

見せる裾除け作ってみよう!

以前購入したアンティーク着物が私の本来の身丈より20㎝ほど短く、おはしょりを作って着ることが出来ませんでした。

以前専用替え袖を作った単衣の着物です。

対丈で着るのも手ですが、前から気になっていた見せる裾除けを作って着てみることにしました。

今回裾除けから作りましたが、手持ちの裾除けにレースをつけたら簡単に見せる裾除けにできます

余っている裾除けがあったら裾除け本体づくりはスキップしてOKです。

必要材料

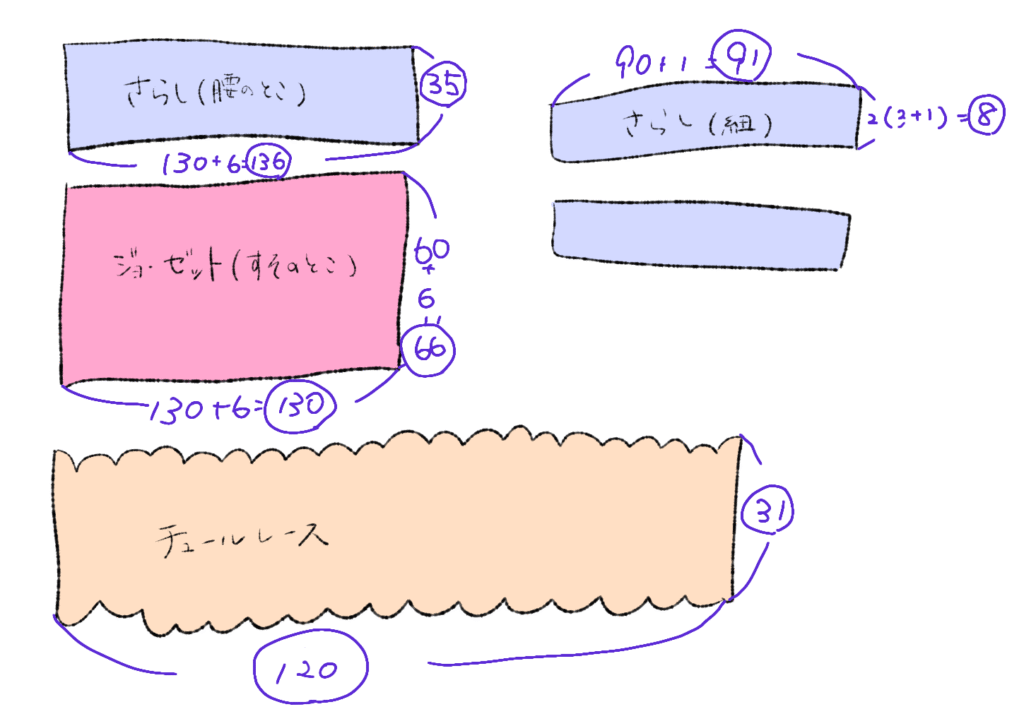

- さらし(腰回り・紐用)

- 布(裾除け部分用)

- レース

- ミシン糸

- ミシン、アイロン

- ハサミ、定規など小物類

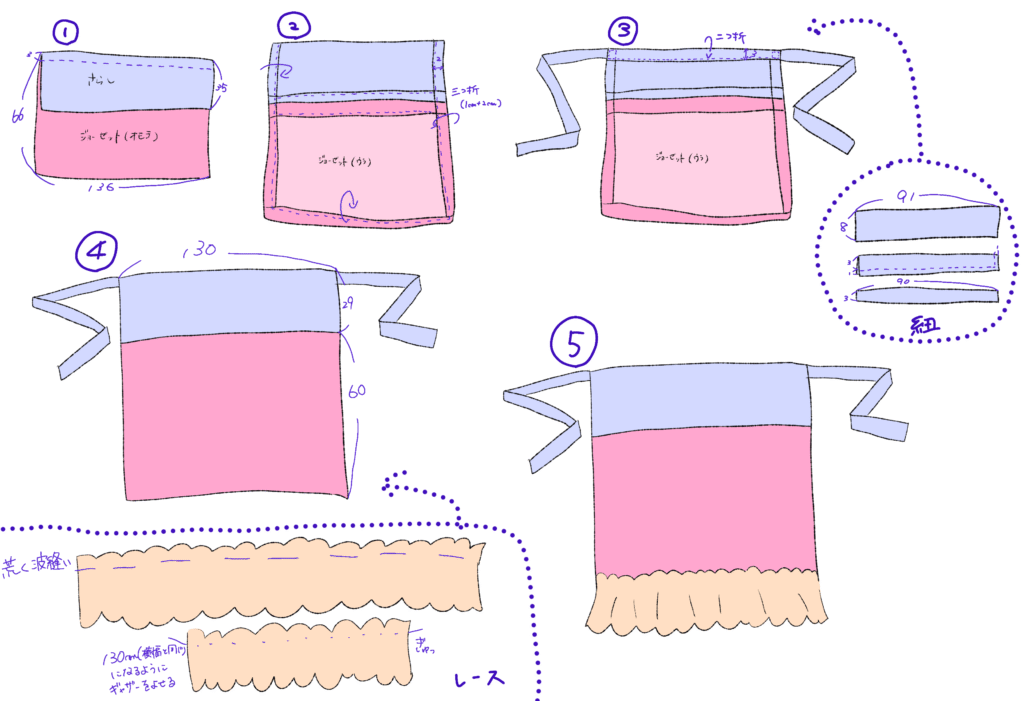

作成手順の図

手持ちの裾除けを使う場合は④までスキップ出来ます!

作成手順

布とレースを準備する

各布を準備します。

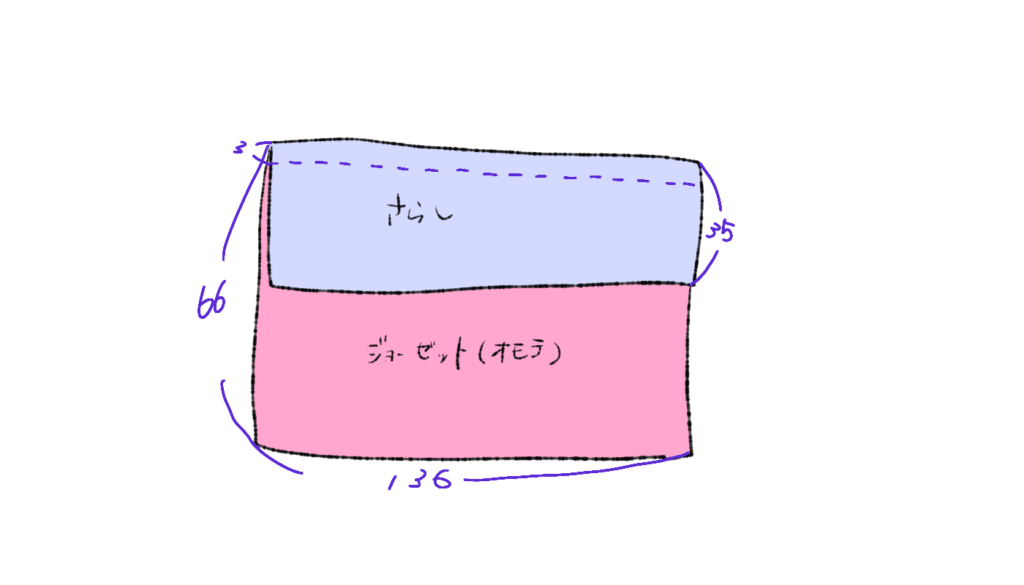

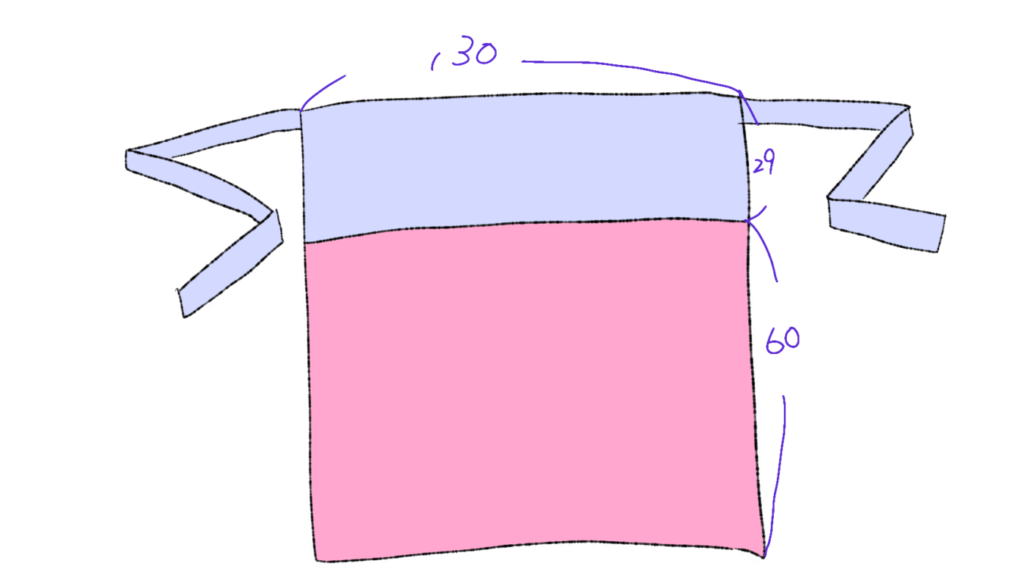

腰に巻く部分と紐

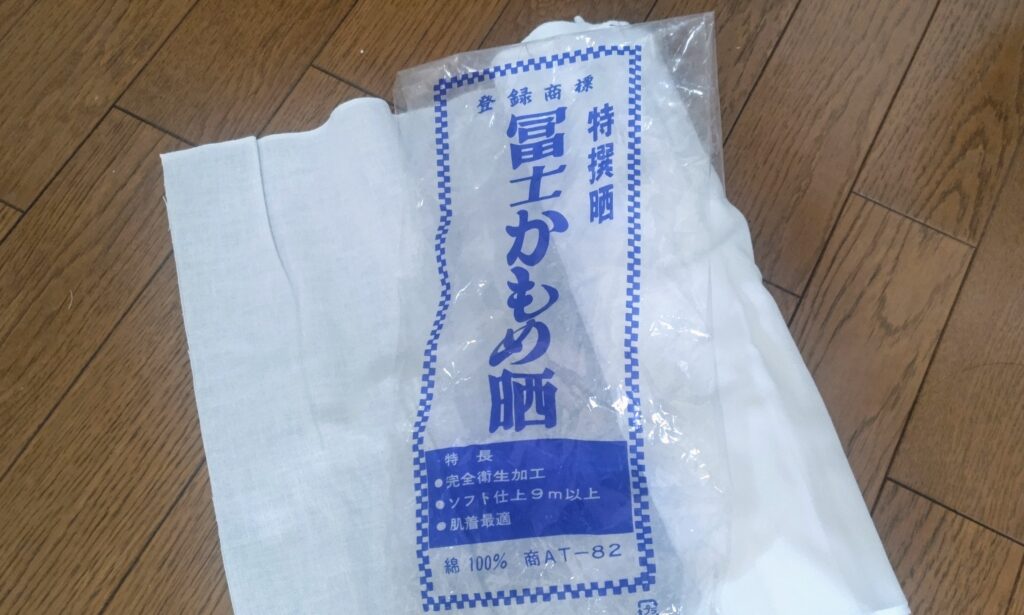

腰に巻く部分はさらしを使いました。

腰に巻く部分は縫い代込みで横136㎝でカットします。

縫い代が左右3㎝ずつなので完成系は横幅130㎝です。

縦はもともとの長さのまま使います。(両端が耳になっているので端処理が楽です)

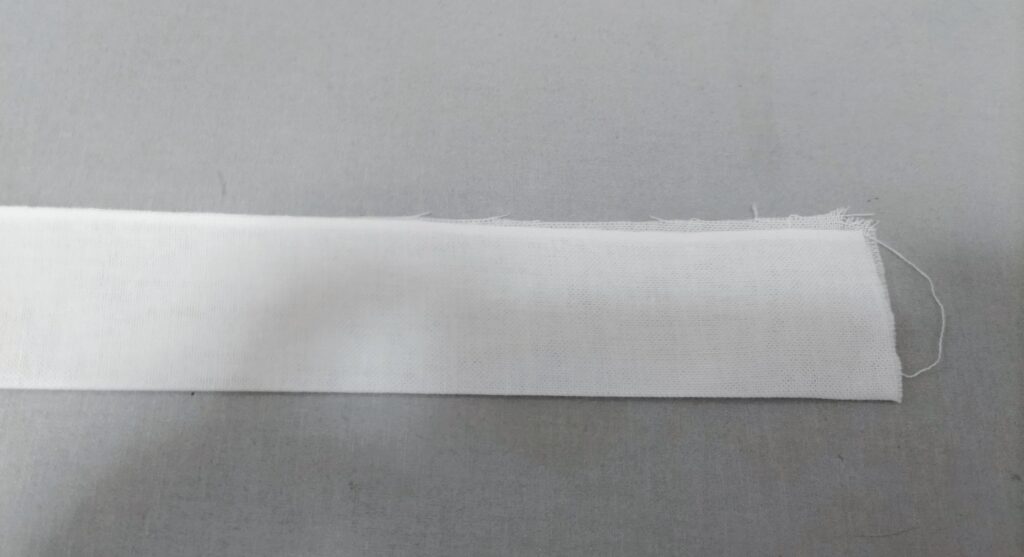

紐部分も同じくさらしを使います。

縫い代込みで横91㎝×縦8㎝です。

紐の長さは体格による差や好みもあるので調整してみてください。

半分に折って1㎝の縫い代をとるので、完成形は縦幅3㎝になります。

裾除けの部分

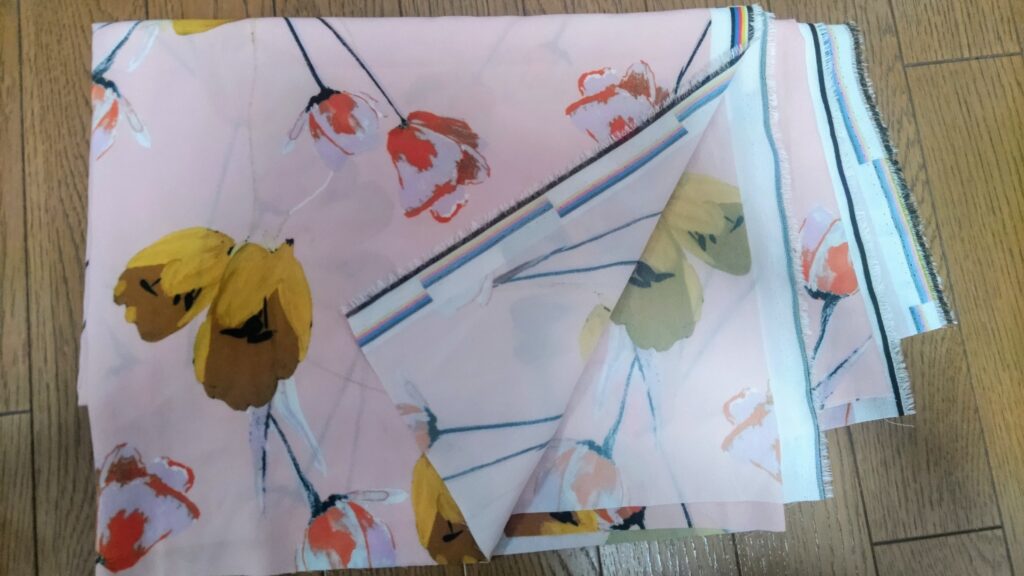

裾除けの部分はジョーゼットの生地を使っています。

以前柄に惹かれて購入したものの積んでいたものです。

積ん布消化中です

足さばきの良い滑らかな生地であればなんでもいいと思います。

裏地によく使われる「キュプラ」あたりがおススメです。

見せるところのレース

裾の見せる部分はチュールレースの生地を選びました。

縦31㎝、横2mです。

幅広であればあるほど、身丈を稼げるので幅広のものを探して選びました。

このように両山である必要はなく、片山のものでも十分です。

こちらのお店は可愛いチュールレースがたくさんあります! |

本当はもっと長く準備してフリルを強めにしようとも思ったのですが、2mで売り切れちゃいました。

幅が広いほど尺を稼げるので20㎝以上あると良いです |

プリーツ生地で作っても可愛いです |

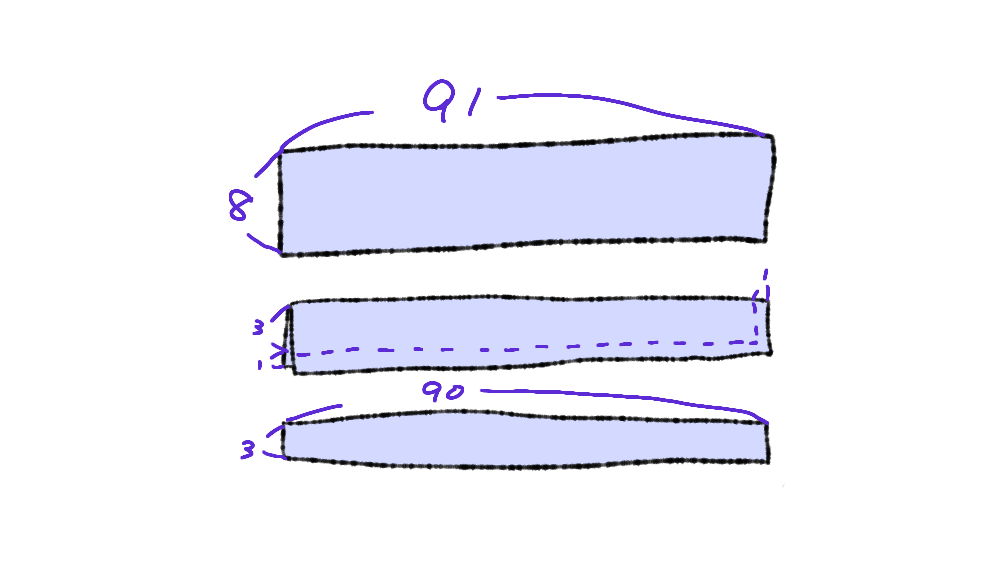

紐を作る

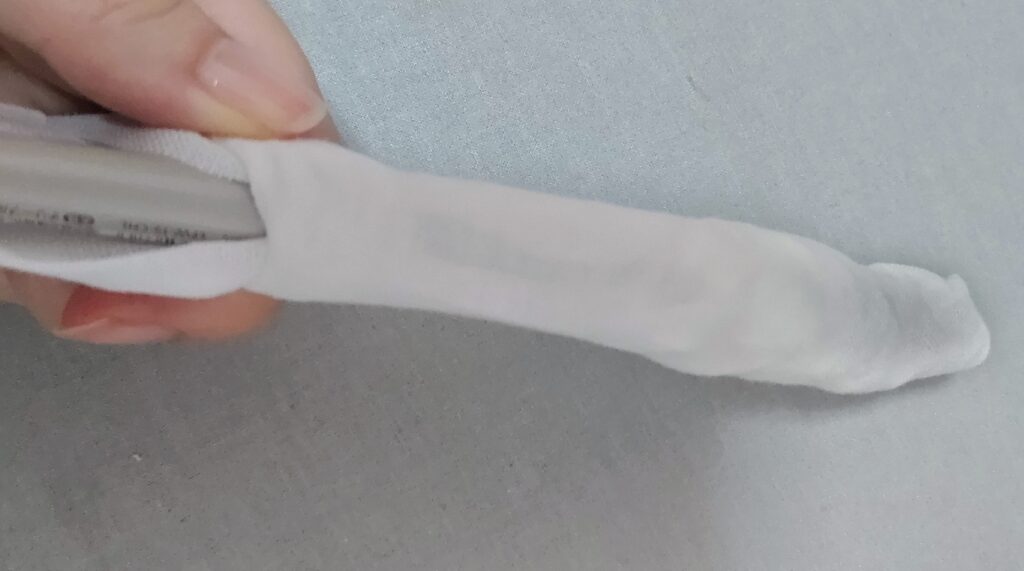

まず結ぶための紐を作ります。

紐用の布を2枚用意します。

長辺同士をくっつけて半分に折り、アイロンで押さたら縫い合わせていきます。

縫い代は1㎝とってます。(見えないところなので綺麗にまっすぐじゃなくてOK)

ひっくり返した後に角が綺麗になるよう、角の部分の縫い代をナナメに切り落とします。

ひっくり返します。

ペンとか使って頑張ってひっくり返していきます。

ひっくり返すための紐を縫いこんでたら楽だったかもと、気づいたのは縫い終わった後でした・・・

2本作って紐は完成です!

紐を作るのが面倒でしたら、綾テープなどを買ってつけてもOKですよ!

腰のさらしと裾除けの布を縫い合わせる

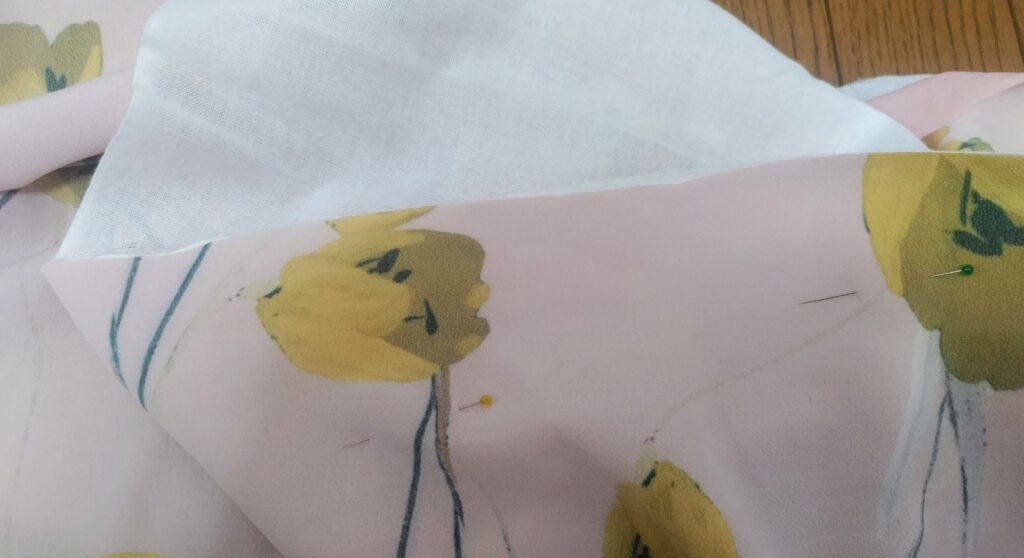

次は腰のさらしと裾除けのジョーゼット生地を縫い合わせます。

裾除けの布とさらしの各上辺を中表に合わせます。

柄に向きのある布の時はお気を付けください。

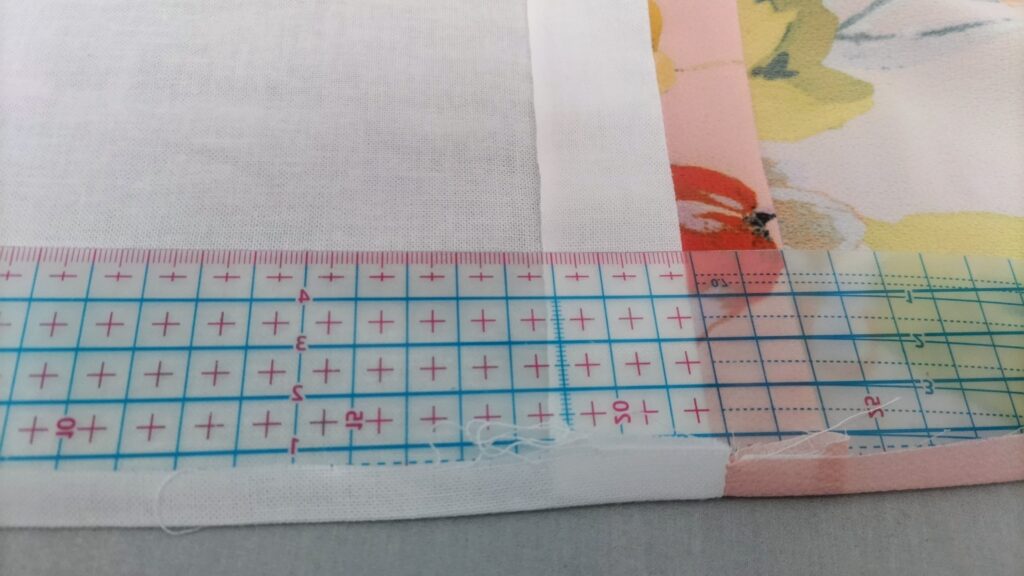

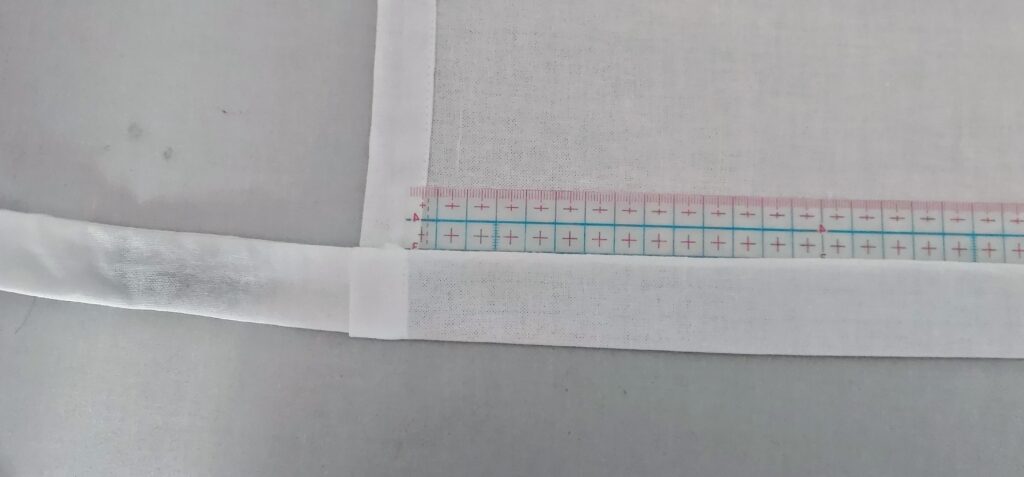

ずれないように待ち針で留めたら縫い代3㎝でまっすぐ縫っていきます。

縫い終わったら縫い代を割ってアイロンで押さえます。

ほつれないよう1㎝折り返して縫います。

さらしは長辺が耳になっているのでほつれ止めをしなくて大丈夫です。

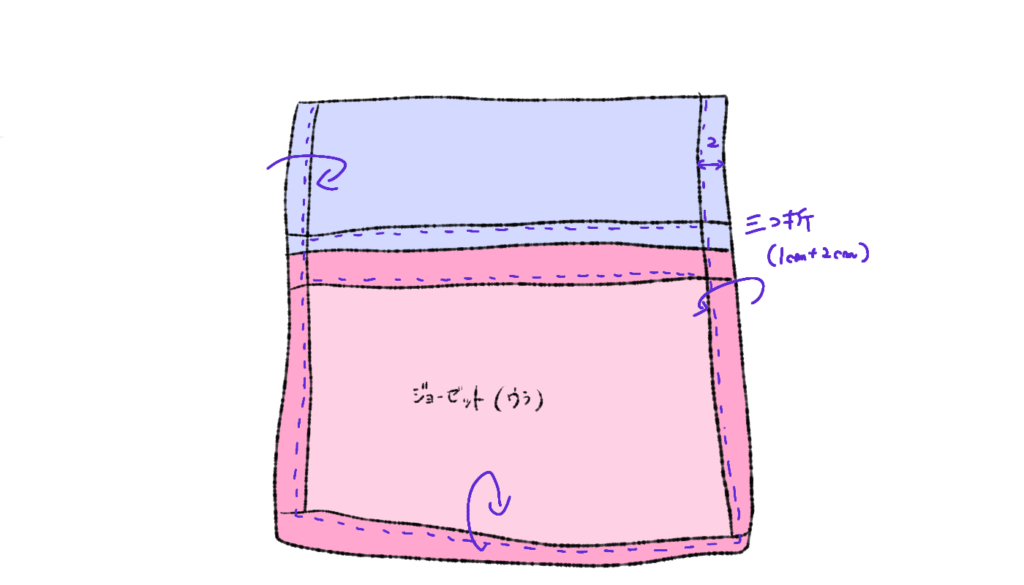

周りを三つ折りにして縫う

縫い合わせた布の周りも三つ折りにして縫っていきます。

腰の上の部分に来るさらしの上辺は後で紐を挟み込んで縫うので、ここではまず上辺以外の左右と下辺を縫っていきます。

まず1㎝折り、次に2㎝折っていきます。(計3㎝)

ジョーゼット生地は折り目が付きづらくて大変でした・・・

角の所は布がたくさん重なって厚くなってしまいますので、カットしておくと縫うとき楽だし仕上がりも綺麗です。

折り目をつけられたらギリギリのところを縫っていきます。

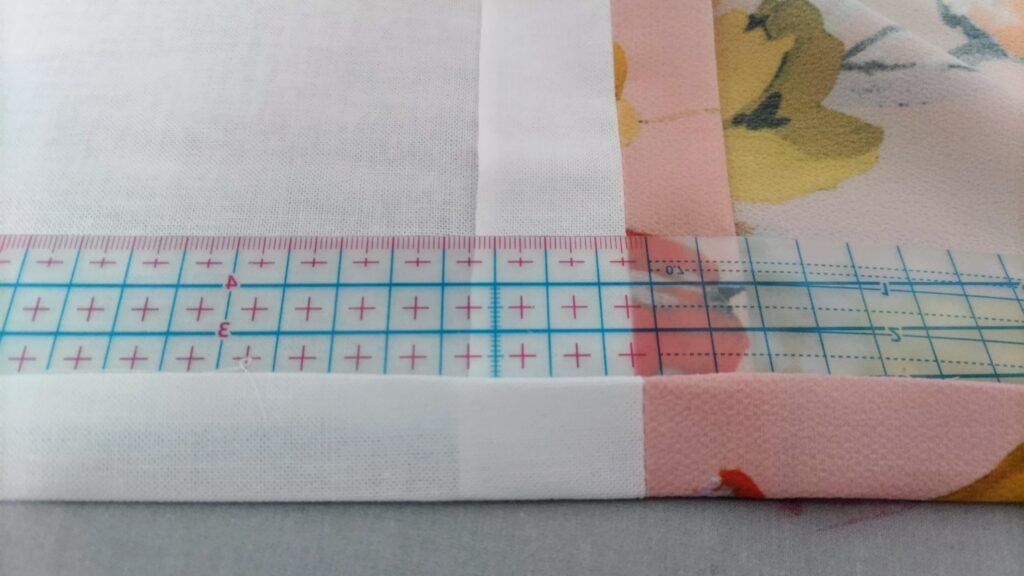

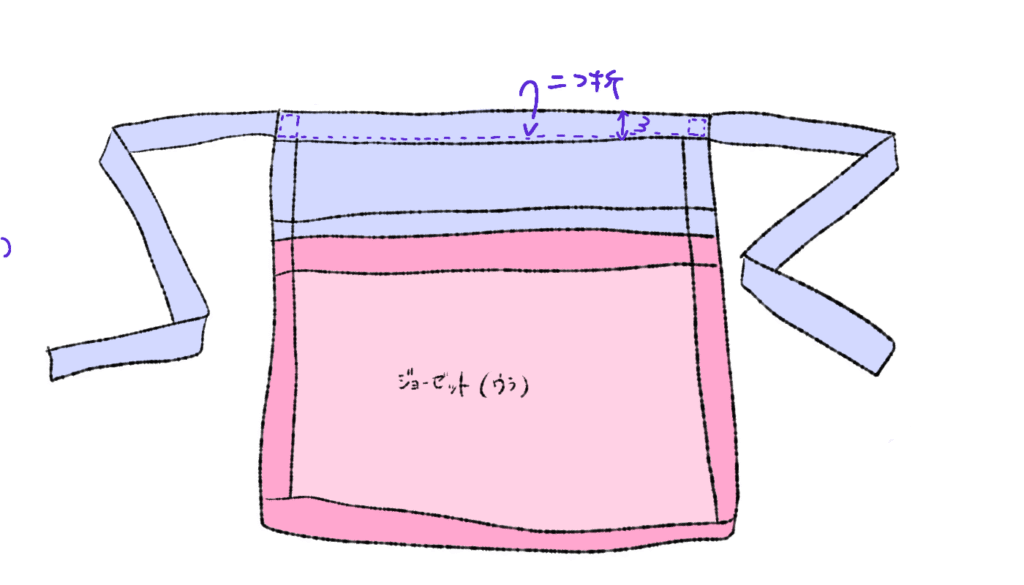

さらしの上辺を折り、紐を挟み込んで縫う

次は残った上辺を折ります。紐の太さと同じ3㎝で折りました。

ここは耳になっているので二つ折りでOKです。

こちらも端っこギリギリのところを縫っていきます。

紐を挟んでいる部分は補強して縫います。

裾除け本体の完成

裾除け本体が完成です。

見せる仕様でなければこれで完成です。

大きいので手間はかかりますが手順自体はシンプルで簡単でした。

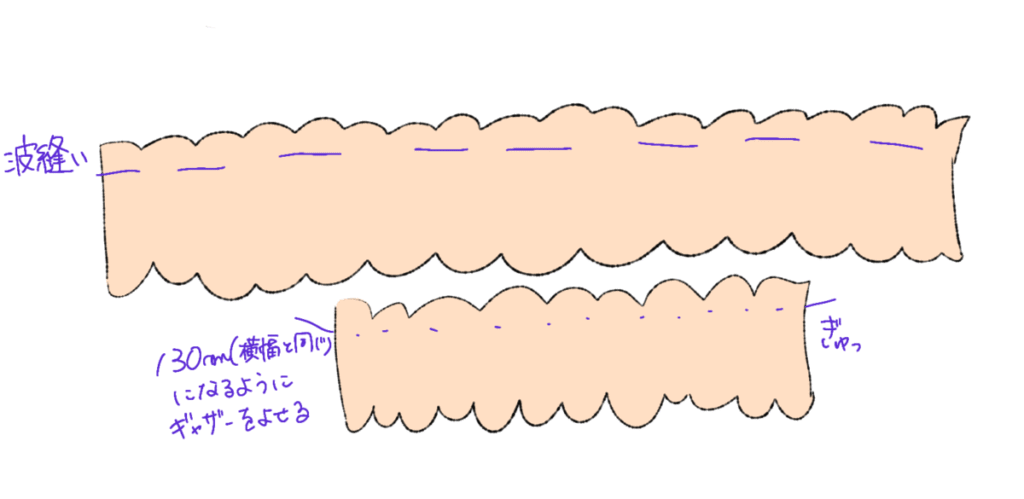

レース生地にギャザーを寄せる

見せる部分のレースの生地を準備していきます。

横幅を裾除けの布の横幅と同じ長さにします。

そのままレースを同じ長さに切って縫い付けるのもアリですが、今回はフリルにしてボリュームを出したかったので、レース生地にギャザーを寄せてフリルにしていきます。

まず、ギャザーを寄せるための糸を準備します。

ギャザーを寄せた後の長さを130㎝にしたいので、ギャザーを寄せるための糸も同じ130㎝にします。

玉止めの所から130㎝の所に印をつけておきます。

長めに糸をとっておいて、レース生地をざっくりと荒く波縫いしていきます。

ちゃんと等間隔でやった方が綺麗になると思いますが、まあそんな細かく見ないでしょってことで適当に縫っていってます。

端まで行ったら糸をひっぱってギャザーを寄せて、130㎝の印のとこで玉結びをします。

これでギャザー寄せた後の長さが130㎝になります!

裾除けの裾部分に合わせてみて、ギャザーを調整します。

下前の部分もフリルにするとモサモサするかなと思ったので、下前になる部分、右端30㎝程度はギャザーを寄せずそのままストレートにしました。

他部分は大体均等にフリルになるように調整し、マチ針でとめておきます。

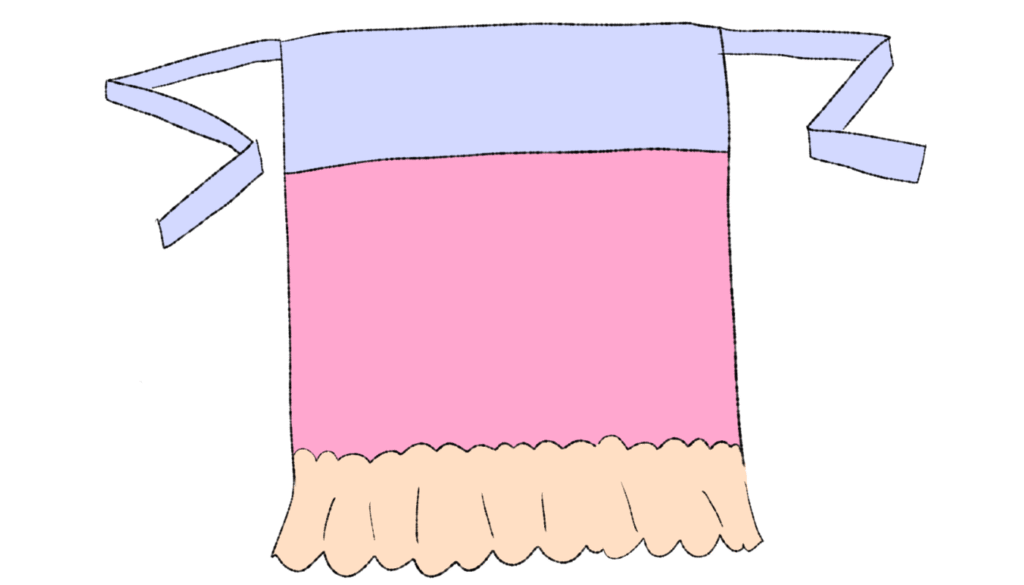

レースを裾除け本体に縫い付ける

レースを裾除け本体に縫い付けていきます。

糸でギャザーを寄せたあたりのところを、裾の下線に沿って縫い付けていきます。

これだけだとレースの上がピロピロしてしまうので、レースの上端近くも縫います。

上端だけを縫うとギャザーが弱くなってしまうので、面倒でも二回縫ったほうが綺麗に仕上がると思います。

完成

完成しました!

実際に着てみる

実際に着てみます。

上にはき楽っくの半襦袢を着ています。

長襦袢の上に巻いてもいいけど半襦袢の方がすっきりしておススメ!

腰のさらしの縦幅を長めにしたので、身長158㎝の私で、胸下のところくらいまで丈があります。

そのため、上を折ってウエストのあたりで結んでます。

こうすることで多少ウエストの補正にもなります!

ウエスト周りをスッキリさせたい方はさらしの部分の縦幅をもう少し短くしてください。

着物を合わせるとこのような感じに。

これで身丈の短い着物もおはしょりを作れる!

おわり

以上、見せるフリルレース裾よけの作り方をご紹介しました。

サイズが大きい分手間がかかりますが、作り方はとてもシンプルなので簡単に作れました!

既製品のものを買った方が早くて仕上がりも良いのですが、私みたいに「そんなに使わないかもしれないものにお金をかけるのもなぁ」「この布を使いたい!」という気持ちがある方は、是非手作りも検討してみてください。

既製品の裾除けを使う場合はレースを縫い付けるだけなのでとっても簡単です!